✍Antonio Gómez Romera

Domingo, 29 de junio de 2025

En el XVCI aniversario de la publicación del descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming

Domingo, 29 de junio, festividad de San Pedro y San Pablo, vigésimo sexta semana del año 2025. Tal día como hoy, hace 96 años (sábado, 1929), el “British Journal of Experimental Pathology” publica un trabajo del médico y científico escocés Alexander Fleming (1881 – 1955), profesor de bacteriología en el Hospital St. Mary’s de Londres, titulado “Sobre la acción antibacteriana de los cultivos de un “penicilium” con referencia especial a su empleo en el aislamiento del B. influenzae”. Éste artículo es la primera noticia que el mundo recibe acerca del descubrimiento de la penicilina, una sustancia que va a revolucionar la medicina. La palabra “Penicilina” deriva del nombre científico del Género al que pertenece el microorganismo productor del antibiótico: “Penicillium” y, sin duda, el descubrimiento de la penicilina (1928) por Fleming es el caso de serendipia, es decir, el descubrimiento accidental más importante de la historia. Todo ocurre cuando se marcha de vacaciones y a su regreso se topa con el hallazgo científico del siglo…

Sobre la Penicilina

En 1922, Alexander descubre la lisozima, una enzima bactericida que impide las infecciones y que se halla presente en numerosas sustancias segregadas por los seres vivos, tales como las lágrimas, la saliva o las secreciones nasales y que actúa como una barrera contra las infecciones. El hallazgo es muy importante ya que demuestra la posibilidad de que existan sustancias que, siendo inofensivas para las células del organismo, resultan letales para las bacterias.

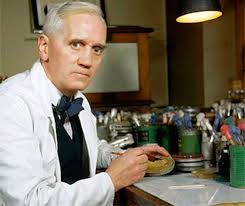

El verano londinense de 1928 es húmedo y fresco, circunstancias que favorecen la formación de hongos. Cuando regresa de sus vacaciones (lunes 3 de septiembre), Alexander estudia las mutaciones en los cultivos de estafilococos (bacterias que causan forúnculos, dolores de garganta y abscesos) de las placas de Petri, llamadas así en honor al microbiólogo y médico alemán, Julius Richard Petri (1852 – 1921), que ha dejado apilados en un rincón de su laboratorio. Observa que han sido accidentalmente contaminados por un hongo. Las colonias de estafilococos que rodean al hongo han sido destruidas, mientras que otras colonias de estafilococos más lejanas están intactas. Hace crecer el hongo en un cultivo puro y descubre que produce una sustancia que mata a varias bacterias causantes de enfermedades. Identifica el hongo como perteneciente al género “Penicillium” y, después de algunos meses de llamarlo «jugo de moho», el 7 de marzo de 1929 llama a la sustancia “penicilina”. Sobre su famoso descubrimiento, dijo una vez: “A veces uno encuentra lo que no está buscando. Cuando me desperté justo después del amanecer del 28 de septiembre de 1928, desde luego no planeaba revolucionar todos los medicamentos al descubrir el primer antibiótico del mundo, o el asesino de bacterias. Pero supongo que eso fue exactamente lo que hice”.

Fleming realiza varios experimentos destinados a establecer el grado de susceptibilidad, sensibilidad o resistencia de una bacteria al caldo de cultivo de una amplia gama de bacterias patógenas y observa que muchas de ellas son rápidamente destruidas, tales como los estreptococos, meningococos y el bacilo de la difteria. Luego encomienda a sus asistentes, Stuart Craddock (1903 – 1972) y Frederick Ridley (1904 – 1977) la complicada tarea de aislar la penicilina pura a partir del zumo del moho. Resulta ser un compuesto muy inestable, y los investigadores solo pueden preparar disoluciones impuras, pero que les sirven para continuar trabajando. Ocho meses después de sus primeras observaciones, Alexander publica los resultados en una memoria que aún hoy se considera un clásico en la materia, pero a la que por entonces no se prestó demasiada atención.

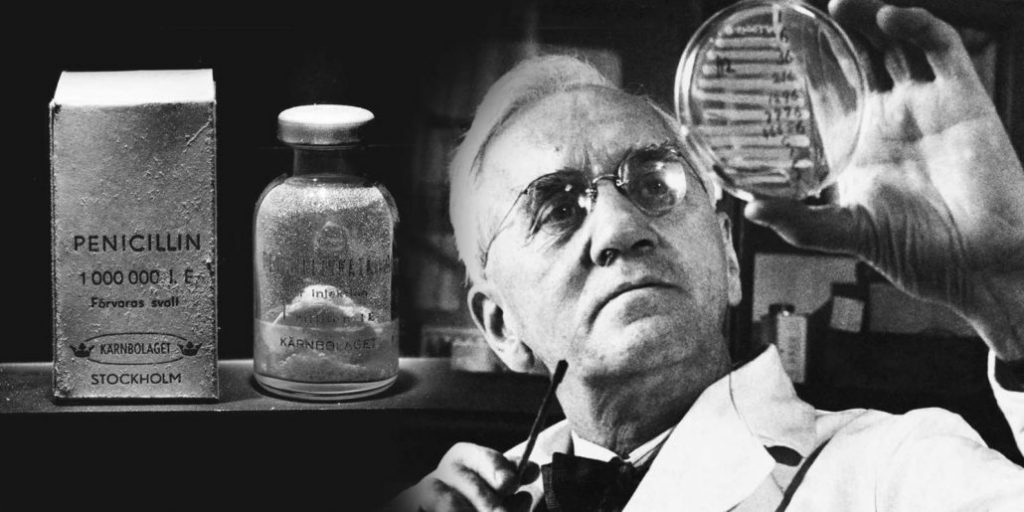

Harold Raistrick (1890 – 1971), profesor de bioquímica en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, también intenta purificar la penicilina pero fracasa. La penicilina marca el comienzo de la era de los antibióticos, uno de los mayores avances de la medicina terapéutica: compuestos que las bacterias y los hongos producen de forma natural para matar o inhibir especies microbianas rivales. Antes de su descubrimiento no existe un tratamiento eficaz para infecciones como la neumonía, la gonorrea o la fiebre reumática. Los hospitales están llenos de personas con infecciones en sangre, contraídas a raíz de un corte o un rasguño, y los médicos pueden hacer poco por ellas, salvo esperar y tener esperanza. Casi diez años después (1938) un par de investigadores de la Universidad de Oxford deciden continuar el trabajo de Alexander. Curiosamente, ambos son emigrantes: un médico australiano, Howard Walter Florey (1898 – 1968), y un bioquímico judío alemán de origen ruso, Ernst Boris Chain (1906 – 1979). En mayo de 1940, Florey y Chain comprueban que muy bajas concentraciones de penicilina son suficientes para matar las bacterias y que, por el contrario, la penicilina a altas concentraciones no es tóxica para los ratones. Infectan ratones con la bacteria patógena “Streptococcus haemolyticus” y demuestran que solo aquellos ratones a los que se les administra la penicilina sobreviven. Ahora solo falta producir más penicilina y probarla en seres humanos.

Florey y Chase trabajan en unas condiciones paupérrimas, un laboratorio diminuto y sin medios suficientes. Obtener penicilina pura es muy costoso. Comprueban que la penicilina se excreta en la orina, así que la purifican de los animales que emplean en sus experimentos y la reutilizan. Necesitan cientos de litros de “Penicillium”, y llegan a emplear cajas de galletas, bandejas de tartas e, incluso, las bacinillas de los enfermos del hospital como recipientes para cultivar el hongo. La seda de los paracaídas viejos les sirve para filtrar los medios de cultivo.

El trabajo en el laboratorio coincide con los bombardeos de Londres en la Segunda Guerra Mundial. Desde septiembre a octubre de 1940 caen más de 20 millones de kilos de bombas sobre Londres. Mientras Florey y Chase descubren los poderes de la penicilina, Hitler está a punto de invadir Londres y la casa de Fleming en Londres es destruida durante los bombardeos de marzo de 1941. Contratan a un equipo de «muchachas de la penicilina», a las que pagan 2 libras a la semana para inocular y cuidar el proceso de fermentación. El laboratorio de Oxford se convierte en una fábrica de penicilina y en esas condiciones y bajo esa presión llevan a cabo uno de los descubrimientos más importantes para la humanidad.

En enero de 1941 pueden comenzar los primeros ensayos en humanos. Una dosis de un día para una persona supone varios meses de trabajo en el laboratorio. Pero Inglaterra está en guerra y todo está racionado: el combustible de la calefacción, la gasolina o la comida, donde la ración es un huevo y un poco de carne por persona a la semana. En esas condiciones ninguna compañía farmacéutica británica es capaz de invertir y dedicarse a producir penicilina, solo tienen recursos para fabricar los medicamentos que necesita el ejército y en ese momento la penicilina no se ve como una prioridad.

En julio de 1941, Florey decide irse a EE.UU., donde ya residen sus hijos, para intentar convencer a laboratorios y empresas americanas para que fabriquen penicilina en grandes cantidades. Con la entrada de EE.UU. en la Segunda Guerra Mundial en diciembre de 1941, la penicilina pasa de ser una curiosidad científica a una necesidad médica y una prioridad nacional, y en 1942 se comienza su producción a gran escala. Se invierte mucho tiempo en buscar nuevas cepas de Penicillium capaces de producir más cantidad de antibiótico y, curiosamente, la que mejor funciona es un hongo aislado de un melón putrefacto para tirar a la basura que obtienen en el mercado local de al lado del laboratorio donde trabajan. Se confirma que la penicilina no es tóxica y que es cientos de veces más activa y potente que las sulfonamidas. En 1943, los resultados son tan prometedores que la producción de penicilina es la segunda prioridad militar del gobierno de los EE.UU., pues la primera es la bomba atómica. En un par de años se mejora la producción y purificación de la penicilina y el precio de una dosis pasa de 200 dólares en 1943 a 6 dólares en 1945. Durante la Primera Guerra Mundial, millones de soldados murieron por culpa de heridas infectadas, pero la penicilina evita millones de muertes por el mismo motivo durante la Segunda Guerra.

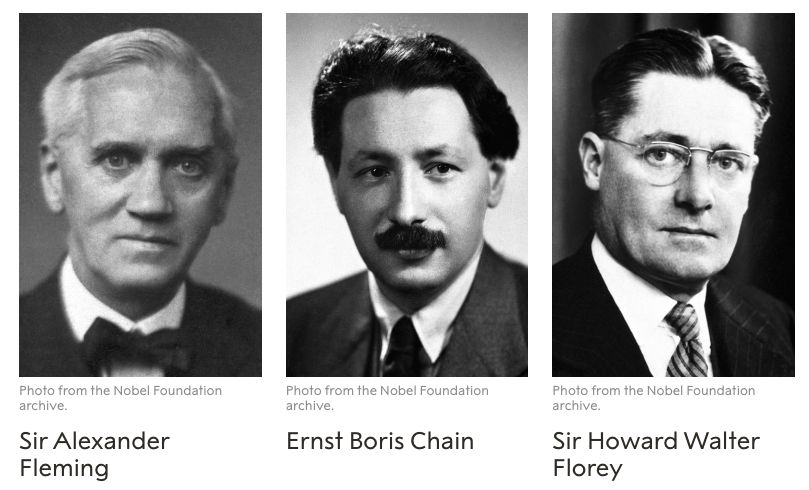

En 1944, Alexander Fleming es nombrado “Sir” y en 1945 recibe el Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de la penicilina, que comparte con Howard Walter Florey y Ernst Boris Chain por el desarrollo en la investigación de la penicilina. El gobierno estadounidense finalmente puede eliminar todas las restricciones sobre su disponibilidad y, a partir del 15 de marzo de 1945, la penicilina empieza a distribuirse en farmacias. En 1949, la producción anual de penicilina en los EE. UU. ha alcanzado los 133 billones de unidades, y el precio ha bajado a menos de 10 centavos por cada cien mil unidades, pues en 1943 la misma cantidad costaba 20 dólares. En el Reino Unido, la penicilina empieza a venderse al público general el 1 de junio de 1946 como un medicamento con receta.

Fleming en España

Alexander, en compañía de su esposa, Sarah Marion McElroy (1874 – 1949), llegan invitados por el Ayuntamiento de Barcelona, el miércoles, 26 de mayo de 1948, procedentes de la ciudad suiza de Ginebra. Son recibidos en el antiguo aeropuerto de la ciudad por el doctor Luís Trías de Bes Giró (1895 – 1974), director del Hospital Municipal de Infecciosos de Barcelona, quién los va a acompañar en la mayor parte de su visita por España. Se hospedan en el Hotel Ritz y Alexander ofrece 5 conferencias, una de ellas en la Academia de Medicina, titulada “Historia de la penicilina”. En ese acto, se otorga a Fleming el título de Académico de Honor y se le impone la medalla conmemorativa. Visitan Montserrat y Sitges y se les invita a asistir a un partido de fútbol, un amistoso España – Irlanda en el Estadio de Montjuïc, y a una corrida de toros. Las crónicas de la época narran que, estando Fleming en una procesión y habiendo sido reconocido por el público, éste “le tributó una larga y emotiva salva de aplausos, que Sir Alexander Fleming recibió con emoción”.

El día 7 de junio por la mañana viajan a Sevilla, vía Madrid, siendo recibidos en el aeropuerto por el alcalde y las autoridades. Se hospedan en el Hotel Colón. Es homenajeado en el Ayuntamiento, en el Ateneo y en la Academia de Medicina. Los Académicos sevillanos le conceden su medalla de oro tras pronunciar una conferencia. Asiste a un espectáculo flamenco ofrecido por la aristocracia de la ciudad y cuentan las crónicas de la época que Alexander se detuvo en unos rosales del Hospital de la Caridad porque “le recordaban a su tierra natal”. Alexander dice en su discurso en el Ayuntamiento de Sevilla que “Estoy acostumbrado a recepciones por doctores y autoridades oficiales, pero hasta que vine a España nunca había recibido los aplausos de la multitud como si fuera un conquistador con éxito…”.

El 9 de junio se traslada a Córdoba. Visita entre otros lugares la Mezquita, Medina Azahara y el Museo Julio Romero de Torres. También visita el Real Monasterio de San Jerónimo de Valparaíso, donde unos aristócratas le ofrecen un té. Fleming se siente muy agradecido por la acogida que le dispensa la ciudadanía española. Así, en la carta de despedida a los cordobeses que es publicada en el Diario de Córdoba, dice: “Deseo expresar mis más sinceras gracias al pueblo de Córdoba por la forma y entusiasmo con que nos han recibido. La ciudad alegre con colgaduras y el pueblo con su alegría y entusiasmo. Especialmente he notado los niños cuyos vítores alegraron mi corazón […]. Deseo a todos buena suerte y espero que nunca necesiten penicilina”.

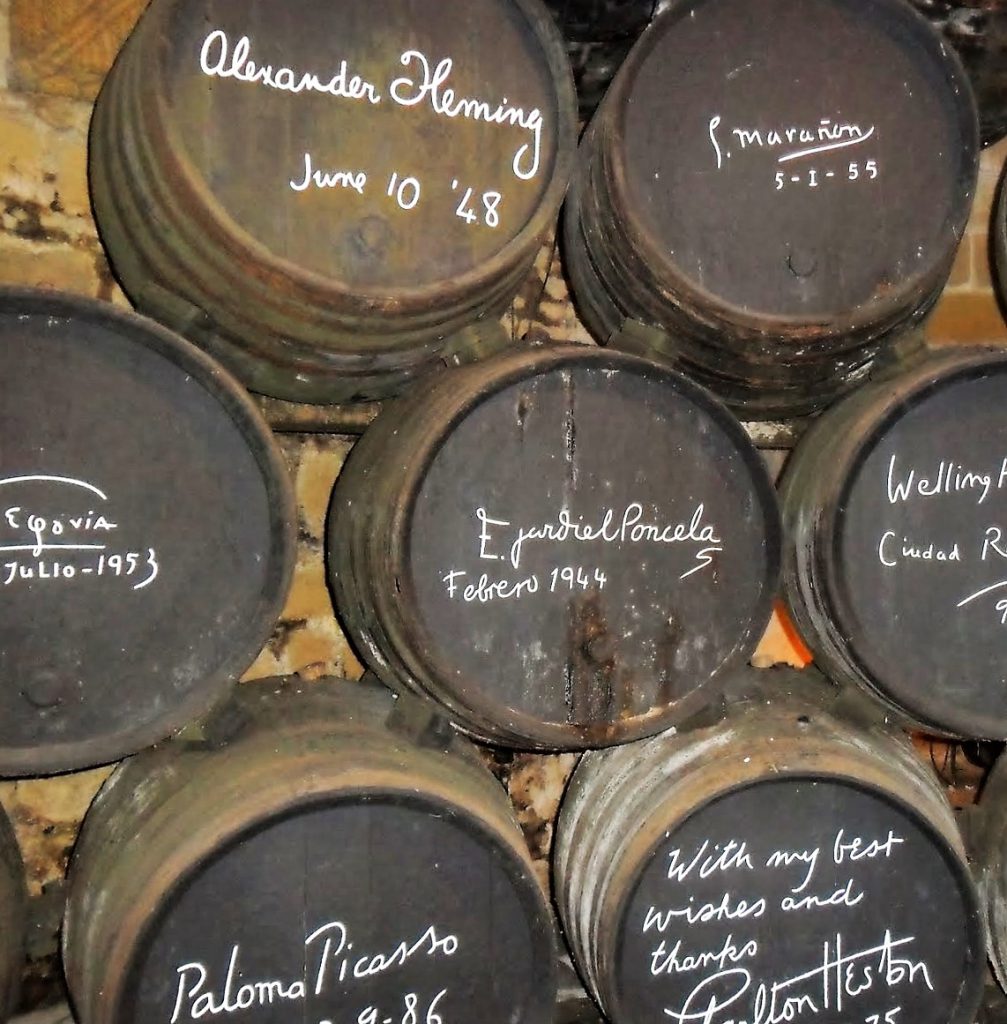

El día 10 de junio, Alexander Fleming y su esposa se trasladan a Jerez de la Frontera, donde pasean en una bonita calesa y son agasajados con los mejores manjares y vinos en las Bodegas Domecq, firmando en una bota de roble: “vi botas con nombres sobre ellas: Nelson, Wellington, Pitt y otros. Tuve que subir a una escalera y escribir mi nombre con tiza sobre un barril. En Escocia me enseñaron a escribir con claridad y me imagino que no hay en esa bodega nombre mejor escrito que el mío (…) Yo he descubierto un hongo que cura a los enfermos, pero ustedes tienen otro que resucita a los muertos”.

El 11 de junio llega a Madrid, donde es acompañado por su amigo el Doctor Florencio Bustinza Lachiondo (1902 – 1982) y pronuncia varias conferencias. Los asistentes a una conferencia en la Facultad de Medicina en Madrid cuentan que, al terminar su impresionante conferencia y durante los varios minutos de aplausos, el Doctor “cogió sus notas y las hizo una bola de papel, que lanzó a una papelera que se encontraba a una distancia de varios metros, con la fortuna de encestarla limpiamente”. Los asistentes, que atestaban el Aula Magna, quedaron atónitos. Más atónito quedó el Bienhechor de la Humanidad cuando, sin tiempo a reaccionar “unos fornidos muchachos lo cogieron a hombros y lo llevaron así, como a los grandes toreros, hasta el coche oficial que le esperaba afuera”.

Alexander recibe el nombramiento de Doctor Honoris Causa en Ciencias Naturales por la Universidad Central de Madrid, actualmente la “Complutense” y en la misma ceremonia también se le concede la Gran Cruz de Alfonso X El Sabio. Visita el Jardín Botánico, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Hospital Anglo – Americano, el Instituto Británico y el Museo del Prado. En su honor, un ballet actúa en los Jardines del Parque del Retiro. También visitan Toledo (domingo, 13 de junio) acompañados por el doctor Gregorio Marañón Posadillo (1887 – 1960), discípulo de Ramón y Cajal y una de las figuras de mayor trascendencia en el campo de la investigación médica en España. Almuerzan en el Cigarral de Menores; visitan la Iglesia de Santo Tomé, donde ven el gran lienzo “El entierro del señor de Orgaz” de El Greco (1541 – 1614),) y el Hospital Tavera, entonces colegio. Finalmente, el lunes, 14 de junio de 1948, parten desde el aeropuerto de Barajas hacia Londres después de su visita de 20 días a España.

Colofón

La Placa del Museo del Laboratorio Alexander Fleming en Londres (Reino Unido), dice literalmente: “En 1928, en el St. Mary’s Hospital de Londres, Alexander Fleming descubrió la penicilina. Este descubrimiento hizo posible la introducción de antibióticos que redujeron en gran medida el número de muertes por infección. Howard W. Florey, de la Universidad de Oxford en colaboración con Ernst B. Chain, Norman G. Heatley y Edward P. Abraham, llevaron con éxito la penicilina del laboratorio a la clínica como tratamiento médico en 1941. El desarrollo a gran escala de la penicilina se llevó a cabo en los EE. UU. durante la II Guerra Mundial de 1939-1945, y estuvo dirigido por científicos e ingenieros del Laboratorio de Investigación Regional del Norte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Abbott Laboratories, Lederle Laboratories, Merck & Co., Inc., Chas. Pfizer & Co. Inc. y E.R. Squibb & Sons. El descubrimiento y desarrollo de la penicilina fue un hito en la química farmacéutica del siglo XX”.

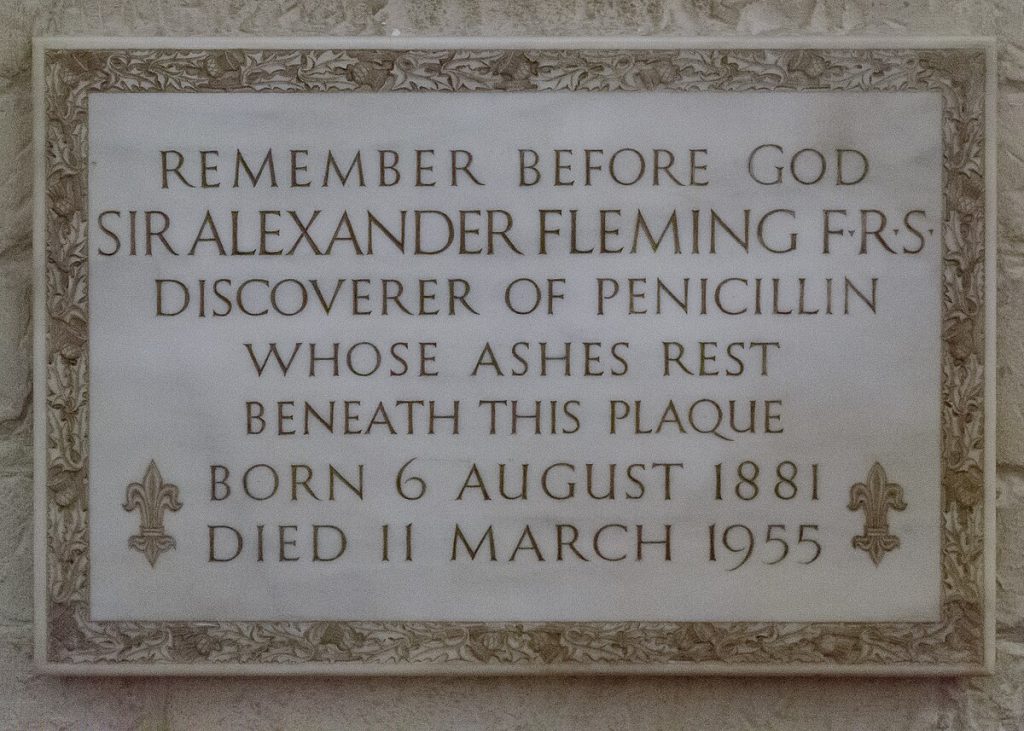

Tras toda una vida dedicada a la investigación, Alexander Fleming fallece en su casa de Londres, el viernes, 11 de marzo de 1955, a los 74 años de edad, tras sufrir un ataque al corazón. Su cuerpo es enterrado como un héroe nacional, en la cripta de la catedral de San Pablo de Londres.