✍Manuel Domínguez García

Cronista Oficial de la ciudad de Motril

EL CONVENTO Y LA IGLESIA DE CAPUCHINOS DE MOTRIL: UNA HISTORIA DE CASI 400 AÑOS

El siglo XVII es una de las épocas más importantes de la historia motrileña, ya que significó su aparición en la historia de la costa granadina como el más importante núcleo de población, precisamente en un ciclo de decadencia nacional. En este siglo y a través de sus diversos avatares, Motril se fue recuperando del trauma demográfico y económico provocado por la expulsión de los moriscos y al mediar la centuria surge muy pujante superando ampliamente a Almuñécar, ciudad que había ostentado tradicionalmente la capitalidad de este sector costero del antiguo reino de Granada.

El crecimiento urbano y demográfico fue muy acelerado, como se deja ver claramente en las numerosísimas peticiones de vecindades que aparecen en los libros de actas de cabildos. Esto se debió a que las condiciones económicas fueron bastante más favorables, especialmente por el gran aumento del cultivo de la caña de azúcar y el amplio desarrollo de la industria azucarera, para cuyas labores en el campo y en la manufactura del azúcar en los ingenios, se van a necesitar cada vez más hombres.

Es un tiempo en el que la villa se convierte en uno de los lugares más prósperos del reino de Granada y con una poderosa y enriquecida oligarquía que posee prácticamente el monopolio de la economía cañero-azucarera, muy bien situada directa o indirectamente en los principales cargos del gobierno municipal, con lo cual tienen bajo su control la mayor parte de las decisiones administrativas y de gobierno de Motril, muchísimas de las cuales están dirigidas a incidir sobre la estructura de la caña y el azúcar, que les proporcionaban pingües beneficios.

Esta potente e influyente oligarquía, consideró que en este siglo XVII era el momento más adecuado para presentar una definitiva actitud de fortaleza contra Granada y conseguir de una vez por todas, la independencia jurisdiccional definitiva del Concejo motrileño con respecto al Corregimiento granadino.

Hasta la primera mitad de ese siglo se habían establecido ya dos conventos religiosos en la entonces villa motrileña. A fines del siglo XVI y principios del XVII se había construido el convento de los frailes Mínimos de la Victoria de la Orden de San Francisco de Paula al sur de la población y en los primeros años de la centuria se estableció en la ermita de la Virgen de la Cabeza un convento de Franciscanos Dezcalzos que, a partir de los años 30, se trasladó a un nuevo edificio e iglesia construidos en las cercanías del ingenio de la Palma, en lo que hoy conocemos por Huerta de San Francisco.

La tercera orden religiosa que se instala en Motril fue la de los Capuchinos. Desde la anterior década de los años 30 esta orden religiosa venía expresando sus intenciones de establecer un convento en Motril pero no había conseguido el beneplácito de los otros conventos, curas de la Iglesia Mayor, ni del propio Concejo motrileño; que manifestaron su oposición a esta nueva fundación conventual, alegando que Motril era pobre, poco poblado, unos 850 vecinos, y que ya tenía suficientes conventos.

Algunos religiosos Capuchinos habían empezado a edificar su convento en 1641 en la antigua ermita de san Antonio Abad ubicada en el extremo oriental de la localidad, en las proximidades de la antigua Comisaría de Policía, con permiso del vicario de la villa Francisco Sánchez de Vargas y bajo la protección y el patronato de Jerónima de Arroyo y Bengolea. Esta mujer, vecina de Lobres pero que vivía en Granada, era viuda de Diego Hurtado de la Fuente y que había conseguido en 1639 del Definidor General de la Orden Capuchina que se le concediera el patronato del futuro convento de Motril. Dª Jerónima se obligaba, con este su patronato, a sufragar los gastos de construcción del convento y su iglesia con las condiciones de que debía estar bajo la advocación de Nuestra Señora del Antigua, que se hiciera en la capilla mayor de la iglesia una bóveda para su entierro, poniendo sobre ella una losa con su nombre y su escudo de armas bien esculpidas y que en la capilla mayor y en la portada de la iglesia también se colocaran sus armas. Se comprometía a dar 500 ducados para la compra de los materiales de la obra y al año siguiente mil ducados y así sucesivamente todos los años esa cantidad hasta que estuviesen terminados convento e iglesia. Afirmaba que ella había tenido el propósito de fundar el mismo convento en Lobres por tener en esa población enterrada a sus padres y tener todas sus propiedades allí. Dª Jerónima era hija del matrimonio formado por María Bengolea y el capitán Francisco de Arroyo Escobar y es precisamente su padre, cuadrillero de la Santa Hermandad dedicado a perseguir moriscos y venderlos como esclavos en Granada, el que consiguió hacer una importante fortuna en la segunda mitad del siglo XVI.

A esta fundación conventual capuchina se opusieron con rotundidad los frailes mínimos y franciscanos, solicitando al Concejo municipal que se derribase lo construido, basando su petición en que la citada Orden no tenía la debida licencia municipal para hacer obras en la ermita y presentaron pleito ante la Chancillería de Granada.

El litigio duró un año, resolviéndose definitivamente a favor de los Capuchinos, que debieron tener buenos valedores en la Corte, por real provisión de Felipe IV fechada en Madrid el 19 de enero de 1644; en virtud de la cual, la Corona concedía a petición de fray Bernardino de Granada, Provincial de Andalucía, y de fray Antonio Ximena, Guardián del convento de Granada; la mencionada licencia y dándosele permiso definitivo para realizar la citada fundación en Motril y en la ermita donde se había empezado a construir el convento en 1641.

Por acuerdo del Ayuntamiento de 13 de abril de 1644, se nombraron comisarios para inspeccionar la fundación a los regidores Juan Segura Cuevas y Francisco Pérez Gómez, con poderes para que asistieran, en nombre de la Villa, a la elección del sitio para la erección del convento y que procurasen que todo se hiciese de buena fábrica. En ese mismo cabildo, el regidor Julián de Zárate ofreció la donación de un solar de su propiedad que alindaba con el sitio elegido para que el convento pudiese tener más superficie.

Es posible que las obras del convento se iniciasen en este año de 1644 en el solar donado por el regidor y no en la ermita de San Antón, pero las de la iglesia no se empezaron hasta 1652, año en el que el Ayuntamiento tomó el patronato de la fundación, en cuyo acuerdo se dice textualmente que “había que labrar iglesia y capilla mayor”. El cabildo quería que la planta de la iglesia fuese de la mayor capacidad practicable para el lustre del propio templo, así como para que pudiese acoger a un importante número de fieles. También se debería hacer capilla mayor con la más grande anchura posible para asiento de los regidores y que todo se construyese en la mejor forma posible, conforme a las normas que los Capuchinos tenían para la construcción de sus iglesias.

El Concejo motrileño también se reservaba hacer el retablo de la capilla mayor y la reja que la separase de la nave principal. Por otro lado, atendiendo al derecho de sepultura, el Concejo pedía que se hiciese en toda la planta de la citada capilla una bóveda para entierro de los regidores y sus mujeres, cuya entrada debiera ser llana y ajustada al suelo con una gran losa de piedra que la cerrase.

A cambio del patronato sobre la iglesia, el Concejo, se obligaba a pagar a los Capuchinos 500 ducados anuales durante el tiempo que durase la obra, nombrándose comisarios a los regidores Gaspar García Tello y Fernando Ramírez Serrano, teniendo la Orden la obligación de renunciar al patronato que, en 1641, había firmado con Jerónima de Arroyo.

Parece, por lo tanto, que este año de 1652 se inician las obras de la iglesia del convento de Capuchinos motrileño. No conocemos quien fue su arquitecto ni su maestro de obras y suponemos por datos secundarios, que las obras debieron estar concluidas sobre 1656.

El templo construido, situado en el costado izquierdo del convento, responde completamente a los parámetros que la Orden Capuchina tenía para sus obras y se caracteriza por su extrema sencillez y pobreza, renunciando al cualquier signo de ostentación decorativa, ya que estos frailes lo entendían como exclusivo lugar de recogimiento y oración, por lo que su estructura arquitectónica es muy discreta y simple.

Presenta nave única sin capillas laterales, solo dos grandes hornacinas que en forma de arco de medio punto ciego servirían de altares laterales. Capilla mayor prismática rematada por cúpula, cubierta por el exterior con una estructura cuadrada que, a modo de ancha torre, la protege. Toda la superficie interior esta encalada y solo quedan diferenciados en la actualidad los pilares del arco toral, la cornisa que recorre el cuerpo y los arcos laterales.

Estructuralmente la iglesia es un simple cajón de paredes de técnica mixta de cintas y rafas de ladrillo y cajón de mampostería, integrada por espacios acumulativos, esencialmente prismáticos, resueltos y definidos como una obra de albañilería de tradición constructiva mudéjar con muros de unos 110 centímetros de grosor.

Exteriormente es de una gran sobriedad. La nave principal se cubre con tejado a cuatro aguas, tan sólo decorado con una simple cornisa de sencilla moldura junto al alero, blancos muros de superficie lisa y continua, que en épocas anteriores tuvieron la singular decoración de pintura almagre en los cajones de mampostería. La capilla mayor se cubre, para ocultar la curvatura de la cúpula, por estructura prismática a modo de cimborrio sin decorar, cubierta con tejado a cuatro aguas.

La portada está situada en el testero sur a los pies de la nave y es un humilde arco de medio punto sin ningún tipo de enmarque y decoración. Sobre este testero se abren dos ventanas rectangulares también sin enmarcar que dan luz al interior de la iglesia junto con otros vanos de iguales características situados en los testeros laterales.

Sobre el ángulo SO de la nave principal se situaba la espadaña, formada por muretes en ángulo recto, abiertos en cada una sus caras por dos vanos de arco de medio punto sin más decoración, para las campanas. Esta antigua espadaña ha sido sustituida en los últimos años por otra que, con ignorancia de los estilos arquitectónicos, rompe las líneas tradicionales del diseño de un templo conventual protobarroco y le da un aspecto extraño e inarmónico a su exterior.

El aspecto externo de la iglesia contracta con la diafanidad y sensación de amplitud interior, cuya nave central rectangular se cubre con bóveda de cañón y lunetos que arranca de una cornisa fuertemente moldurada que recorre todos los muros. Capilla mayor rectangular en alto sobre cuatro gradas que se abre con arco toral de medio punto, cubierta con cúpula sobre pechinas algo deprimida y ciega, que presenta la única decoración de los anillos de la base, habiendo perdido, seguramente durante la Guerra Civil o en obras posteriores, la ornamentación de yesería, presentando en la actualidad una superficie lisa sin ningún tipo de exorno. Esta capilla mayor toma luz de dos ventanas laterales rectangulares de vanos abocinados en su parte interna.

Posee, a los pies de la nave principal, coro en alto sostenido por doble arco escarzano, bajo el cual se abren dos pequeñas habitaciones que deberían corresponder la del testero oriental a un antiguo acceso al convento y la del lado occidental, donde hoy está la pila bautismal, al acceso a la espadaña y cubiertas.

En este último testero se abre una gran capilla con camarín elevado para el culto a la Virgen de la Pastora, advocación del templo desde hace 250 años aproximadamente y cuya imagen titular original fue obra del escultor malagueño Fernando Ortiz en 1746, construida con posterioridad a la iglesia seguramente en la primera mitad del siglo XVIII. Es de planta cuadrada cubierta con cúpula ciega sobre pechinas dividida con ocho bandas de yesería decoradas con motivos vegetales y florón central. El camarín, situado en testero oeste de la capilla es lo más decorado del templo. Se abre con doble arco de medio punto enmarcado por dobles columnas corintias sobre altas basas y capiteles sobredorados, sobre los que apoyan arquitrabe, friso y cornisa partidos, de los que arrancan los arcos de potente molduración policromada, todo de yesería. Se cubre con cúpula muy decorada con bandas y motivos vegetales y heráldica con escudos en yeso de la ciudad de Motril y de la cofradía. En el testero situado tras la imagen de la Virgen aparece fresco pintado con motivos alegóricos a Motril, seguramente realizado en los años 50 – 60 del siglo XX y que por estilo y factura podrían pertenecer al pintor local Carlos Moreu.

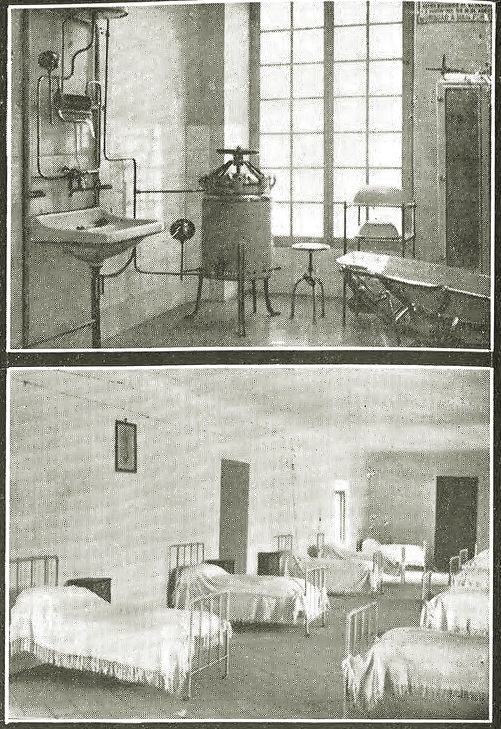

Esta iglesia y el convento fueron usados como cuartel por las tropas francesas de ocupación durante la Guerra de la Independencia. Fueron vendidos tras la desamortización de Mendizábal al terrateniente motrileño José Hernández Guerrero en 24.220 reales. Posteriormente el convento es adquirido por Lucas de Urquijo y este lo vende a Juan de Herrera y Castillo. La iglesia ya es usada como ayuda de parroquia desde 1843 y el convento utilizado como apero y almacén. En los terremotos de 1884 el Ayuntamiento lo pide a su dueño para establecer en el convento un hospital de emergencia y lo mismo hace en la epidemia de cólera de 1885. A fines de ese año del siglo XIX el convento es adquirido por el Ayuntamiento para trasladar a sus dependencias el hospital de Santa Ana, debido al estado ruinoso que presentaba el edificio de los Hospitalicos situado en la actual plaza de la Tenería.

Durante la Guerra Civil sufrió relativos pocos desperfectos debido a su uso como hospital de sangre, solo una bomba de la aviación republicana, que no estalló, perforó su techumbre y ocasiono una destrucción parcial de la cubierta del templo. Otra bomba explotó en el jardín del convento ocasionado daños en las instalaciones del hospital; pero sí que perdió casi todos sus ornamentos, imágenes y retablos. Posteriormente se hicieron importantes obras en los años 60 , adquiriendo el interior del templo prácticamente el mismo aspecto que presenta en la actualidad. Hace pocos años, también, se restauró la capilla y camarín de la Virgen de la Pastora.

Por los que respecta al convento, su edificio se conservaba prácticamente intacto en relativamente buenas condiciones por el uso que se le había dado como hospital municipal, siendo derribado en el último tercio del siglo XX para edificar la residencia de ancianos “San Luis”, conservándose solo la fachada principal que en nuestros días está restaurada.

La iglesia de la Divina Pastora o de Capuchinos también es memoria viva de nuestro patrimonio histórico local que debemos conocer, apreciar y, por lo tanto, conservar.